|

|

|

|

Entre 1659 et 1660, les transactions qui sont poursuivies par Anne d’Autriche et Mazarin pour conclure le Traité des Pyrénées qui scelle la paix avec l’Espagne, aboutissent au mariage entre Louis XIV et l’infante Marie-Thérèse.

Durant ces deux années d’Artagnan et ses mousquetaires escortent le Roi dans son périple à travers la France et jusqu’à St Jean de Luz où le mariage est célébré.

Le retour à Paris et surtout l’entrée triomphale dans la Capitale est marquée par l’escorte en grande pompe que forme la Compagnie des Mousquetaires autour du Roi. Cependant une deuxième compagnie vient prendre place à côté de la première.

La compagnie de d’Artagnan a même laissé la préséance à cette compagnie récemment donnée au Roi par Mazarin. Elle se trouve sous le commandement de Marsac et du Marquis de Montgaillard, mais Mazarin n’a pas osé lui donner des chevaux de la même couleur que celle de la première compagnie. C’est sa première apparition officielle.

Les chroniqueurs n’ont pas manqué de relater l’événement qui était grandiose.

« Sur les croupes des chevaux (de la nouvelle compagnie) s’étalaient les longues casaques bleues à galon d’argent, ornées aux manches et aux quatre coins du chiffre du Roi en broderie.Ensuite chevauchaient les Anciens ou Grands Mousquetaires, vêtus de neuf pour la circonstance. Ils étaient divisés en quatre brigades, distinguées chacune par un panache de couleur différente ; blanc, blanc-noir-jaune, blanc et bleu, blanc et vert.

Les grandes croix brodées sur les manches et au milieu du dos tranchaient sur l’azur des casaques. En tête « le Sieur d’Artagnan, tout à fait bien ajusté, et sur un cheval de prix », ressemblait, tant il était couvert de dentelles, de rubans et de longues plumes, à un « autel de confrérie ».

Charles Samaran |

|

|

|

|

|

|

Le Cardinal Mazarin meurt en 1661 et Louis XIV prend en main son destin de Roi.

Il se soucie particulièrement des armées qu’il va réorganiser avec l’aide de Le Thellier, puis de son fils, Louvois.

« Il (Louis XIV) réforma, pour diminuer les dépenses, un grand nombre de troupes, mais, voulant en conserver les officiers, il en mit une partie dans ses Compagnies de Gendarmes et de Chevaux-Légers, et dans les Mousquetaires, et donna des pensions à tous les autres. C’est ainsi qu’en se faisant la plus belle garde qu’eut aucun autre souverain, il se réservait, en cas de besoin, un grand nombre de sujets en état de former en peu de temps de bons soldats. Ce Prince était persuadé, avec raison, que d’anciens officiers sont infiniment plus propres que de nouveaux à discipliner promptement ses troupes. »

La France jouissant alors d’une paix entière, la deuxième Compagnie des Mousquetaires demeure à pied jusqu’en 1663. A partir de cette date, Louis XIV consacre son attention sur cette compagnie qu’il souhaite restructurer et perfectionner. La première Compagnie lui sert davantage dans les affaires politiques. Cependant, l’une comme l’autre sont extrêmement prestigieuses.

« Outre une incomparable Ecole de Cavalerie, les Compagnies des Mousquetaires ont la réputation d’être une pépinière pour le corps des officiers : leurs plus brillants sujets passent rapidement dans les meilleurs régiments avec le grade de lieutenant. On cite les noms de jeunes chefs à peine âgés de vingt ans, issus des Mousquetaires où ils ont passé leurs deux ou trois années d’apprentissage, qui peuvent escompter une carrière fulgurante. » Arnaud Jacomet

En 1663 donc, Louis XIV qui vient de renouveler sa deuxième Compagnie, l’envoie en Lorraine avec ses Grands Mousquetaires et il semblerait qu’elle n’est pas à la hauteur des espérances du Roi. Aussi, Monsieur de Marsac, qui se croit déshonoré, vend sa charge au frère de Colbert, le Comte de Maulévrier.

Louis XIV casse tous les officiers et disperse les hommes.

Un an plus tard, il rétablit la Compagnie qu’il met sur un pied d’égalité avec les Grands Mousquetaires, s’en fait Capitaine titulaire, souhaite abolir les différences avec l’autre compagnie mais choisit tout de même un signe distinctif entre elles. |

|

|

|

|

|

|

Cette deuxième compagnie sera dotée de chevaux à la robe noire alors que la première Compagnie a des chevaux à la robe grise. Dès lors ces compagnies seront désignés du nom de la couleur des chevaux et on parlera des « Mousquetaires gris » et des « Mousquetaires noirs ».

L’abolition des différences n‘est pourtant pas totale car les officiers de la première compagnie ont la préséance « et reçoivent le privilège de commander à grade égal ceux de la deuxième compagnie. »

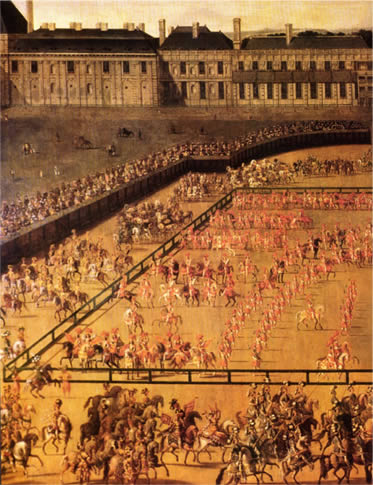

« L’installation du Comte de Maulévrier dans son grade de capitaine-lieutenant se fait avec une grande solennité. Les six cents Mousquetaires du Roi rangés en bataille dans la cour du vieux Louvre attendent, immobiles, le Roi et ses courtisans. Les mousquetaires noirs étrennent de nouvelles casaques pour la circonstance et offrent un alignement impeccable. Chaque homme tient son mousquet appuyé sur la cuisse droite. De l’autre main gantée de buffle, il retient son cheval frémissant. Non sans peine d’ailleurs car les mèches des mousquets, fixées à la têtière entre les deux oreilles, agacent les montures. Face aux compagnies sont rangés vingt musiciens au port rigide, habillés de longs manteaux bleu azur. Il y a là douze tambours et huit hautbois. C’est la première fois qu’ils vont jouer sans fifres ni trompettes, comme le Roi l’a ordonné, la marche déjà célèbre des Grands Mousquetaires. (…) L’air sévère, Louis XIV passe en revue les escadrons, puis va se placer au centre de la cour. Sur son ordre, Maulévrier prend la tête de la première compagnie et défile suivi de tous les Mousquetaires groupés en une seule masse. Puis il commande seul les évolutions savantes des brigades ? Les longues files de cavaliers s’entrecroisent et virevoltent sans fin en un éblouissant carrousel. »

Arnaud Jacomet.

|

|

|

|

|

|

|

La réalité de la guerre ramena les pieds sur terre aux uns comme aux autres.

« L’Evêque de Munster, qui avait déclaré la guerre aux Hollandais, était entré dans leur pays avec une armée de vingt mille hommes, et y faisait de grands progrès. Cette République, occupée alors à se soutenir contre les Anglais, sollicita Louis XIV de lui envoyer des secours. Ce Monarque fit partir six mille hommes sous le Commandement de Monsieur de Pradel et y joignit un détachement de cent vingt Mousquetaires de chaque Compagnie. Cette distinction était d’autant plus flatteuse qu’en les employant ainsi dans toutes les occasions, le Roi les désignait comme l’exemple du zèle, du courage et de l’émulation. Ce secours obligea l’Evêque de Munster de faire la paix deux mois après avec les Hollandais, et de leur restituer les places qu’il avait prises sur eux. » Le Thueux

L’épisode de Munster se trouva être fort bénéfique à l’entente des deux compagnies qui furent forcées de se juger et de s’apprécier sur le terrain, sur des critères plus sérieux que l’apparence. Il en résulta une vraie fraternité et une cohésion entre les deux corps, bénéfique pour leur réputation mutuelle. Les Mousquetaires devinrent « frères et compagnons d’armes », scellant ainsi leur appartenance à des compagnies solidaires et visant les mêmes objectifs. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|